Sí, está bien, pero… El pero es un arma del objetor en contra de cualquier afirmación completa. Es la actitud del que se guarda algo, del que se queda con un pedacito que no entrega, del que pretende sustraer a la posibilidad de la afirmación y el encuentro un segmento de la verdad completa para que la redondez no se produzca.

Vivimos en una cultura de la objeción, expresamos nuestra falta de confianza, nuestra abstinencia, en modos de sospecha y recorte. Daniel Gregori, un amigo, dice que la argentina es peronista, pero no por su adhesión al ideario justicialista, sino por su pasión por el pero. Siempre que podamos decir un pero, poner un pero, expresar un resquemor, señalar un defecto, una falla, una carencia, un límite, lo hacemos con placer, para destruir la posible entereza de algo.

Lo grave: esta práctica pasa por ser una expresión de inteligencia. La caracterización de la profundidad se enlaza con esta modalidad gataflorística: sí, pero… Sí, pero no. Sí, pero no totalmente. Sí, para vos, que no te das cuenta, pero para mí, que miro más adentro… no, no del todo. No, no tan fácil. No, un momentito, acá hay algo que no anda, que no sirve, que no está del todo bien. Hay una oportunidad de sustraerse, de no afirmar, de no coincidir, ¿vamos a desaprovecharla? ¿Por qué tengo que decir que sí si puedo intuir un no, si puedo desarrollar una aspereza, si puedo ponerme de lado y dejarte pasar?

La objeción es un arte miserable, es un recurso maligno, es una pasión triste, es un automatismo vicioso, es una manera de salvarse de quedar expuesto. Porque las afirmaciones, las afirmaciones sin peros, son riesgosas. Son elecciones, con ellas uno se juega, se mete en las cosas, elige y opera. Con la objeción uno puede en cambio permanecer en el campo puro del pensamiento, salvarse de la realidad, quedarse en la sombra de la evaluación constante de lo que otros harán intentando servir o satisfacerse, para que los objetores podamos después solazarnos en negar el valor de todo lo que podamos negar.

El objetor disfruta con su señalamiento, con su negativa, destruyendo o intentando destruir, la seguridad del que se jugó y formuló un proyecto, un paso, una opción. El objetor se ubica en el plano imposible del juzgador total, como si pudiera con su movimiento mezquino anular la riqueza de un mundo con el que no sabe bien como tratar.

No, por supuesto que no todo tiene que gustarnos. Pero superando el perfil de la objeción es posible dedicarse más a expresar confianza en los casos que lo merecen, que nos resultan valiosos, a metodizar esa actitud de constante señalamiento de lo que no. Es muy sencilla la formulación pero no por eso menos adecuada: hay que hablar de lo que uno quiere, no de lo que uno no quiere. De lo que nos gusta, de lo que sirve, de lo que buscamos, de lo que queremos, de lo que estamos tratando de hacer, de lograr, de nuestros posibles avances. El pero, tanto como la cultura de la objeción constante, es un modo menor, impotente, que nos lleva por el camino “lúcido” (en realidad idiota) de la evaluación constante de todo, y de la acentuación defensiva de lo falible. No tienen valor esas verdades enunciadas sin compromiso, esas anulaciones conceptuales a las que llamamos objeciones. Lo que tiene valor es lo que podemos querer y afirmar, lo otro es secundario.

La cultura de la objeción hace central lo secundario, el movimiento defensivo. La nuestra, la argentina, la porteña, la intelectual, la del sentido común, es más una cultura de la objeción que una del riesgo, de la afirmación, de lo posible. El cambio cultural necesario, ese que decimos que debemos lograr para superar ciertas incomprensibles pobrezas de nuestra vida nacional, tiene que ver con una superación de esta pasión objetora. Y con un crecimiento de la confianza y del querer. Eduquémonos en esta vía, y formemos a nuestros hijos en un territorio que esté a salvo de este vicio pseudo inteligente, en realidad testimonio de impotencia y de pobreza.

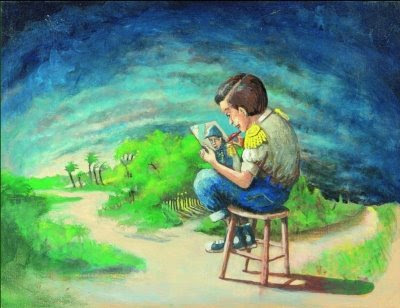

La imagen es de Antonio Seguí.

.jpg)